がんばっています!!横浜の農家

濱農浪漫

このコーナーでは、横浜で頑張っている農家さんを紹介していきます。

城田朝成さん 都筑区折本町

都筑区を代表する野菜の一つ「小松菜」の周年栽培に取り組む城田朝成さんは、JAが開く野菜立毛品評会では度々上位入賞し、高い栽培・管理技術を誇ります。元々、城田家では小松菜とホウレンソウを生産していました。「30年以上前の話だが、年末用の小松菜は1束500円。2、3日で会社勤めの月給を超えるほど良い値段が付いていた」。当時、城田さんは親戚が経営するガソリンスタンドに勤務していましたが、「農家の長男である以上、いずれは家業を継がなければ」との思いがあり、価格が好調なことも契機となって20代でUターン就農しました。この頃、地域内には同年代の後継者が多く、仲間の存在が城田さんの農業人生を支えになったといいます。

現在は、東方農業専用地区や折本町にある畑と温室4棟の計80アールを管理。青果で出荷する品目は基本的に小松菜のみで、この他に加工用のダイコンと自家消費用の果樹や野菜を育てています。販路はJA「ハマッ子」直売所5店舗とJAの一括販売、学校給食が1校。以前は全量を市場に出していましたが、同直売所都筑中川店(現・センター北店)の開店を機に直売所出荷を開始。徐々に店舗数を増やすと同時に個人での市場出荷をやめ、主要販路をJAにシフトしました。栽培品目はホウレンソウをやめ、手間がかからず周年で栽培できる小松菜1本に絞ることに。結果的に収益も上がり、安定経営につながりました。

栽培管理を一人で担う中、作業の効率化は最も重要な要素で、品種の選定でもこれを意識します。現在、夏は「春のセンバツ」、冬は「さくらぎ」を採用。どちらも茎葉が真っすぐに生長するという特徴があります。「茎葉が横に広がると、収穫して束ねるのに時間がかかる。茎を曲げると傷みの原因にもなるため、『真っすぐ育つ』ことは効率的にも品質的にも良い」と話します。葉の色や照りといった見た目と食味に優れていることも大切なポイントです。品質の高い小松菜を生産するため、毎年土壌診断を受けたり、年に1度は必ず深耕ロータリーで畑を耕して排水・保水性を高めたりと、環境づくりにも余念がありません。城田さんは、近年の気候変動にも柔軟に対応しながら、見た目も味も優れた小松菜を作り続けています。

岩崎淳一さん 戸塚区平戸町

JR東戸塚駅から徒歩10分ほどの距離にある「平戸果樹の里」。高層マンションや住宅が立ち並ぶ小道を抜けると見えてくる平戸農業専用地区内で8戸の農家が果樹栽培に取り組んでいます。直売やもぎ取り体験で横浜産果実の魅力を発信。岩崎農園の園主・岩崎淳一さんもその一人。横浜という立地、果実の鮮度と大きさを武器に発展させてきました。〝梨は大玉、ブドウは大粒〟を追求し、毎年の生育状況は就農当時から栽培ノートに書き記しています。見返しすぎて茶色に変色しているものも。「園で築いてきたものを守っていくために日々、技術を探究している」と歩みを進めています。

岩崎さんは30代最後の年にUターン就農を決め、県立かながわ農業アカデミーに1年間通いました。そこで農業の師となる担当講師と実習先の先輩農家の2人と出会い、果樹栽培の重要な基盤を作りました。卒業後すぐに父から園を引き継ぎ、現在は55アールで「浜なし」「浜ぶどう」「浜柿」「浜みかん」を栽培。近年はブドウの需要が高いことを考慮して栽培規模を広げる計画を練っています。主力品種「藤稔」だけでなく「種なしで皮ごと食べられる品種がこれからの主流」と話し、シャインマスカット系品種の栽培にも注力。3月までに梨畑の一部を市の事業で一度更地に戻さざるを得なくなっており、収益化までが早いブドウへの切り替えが最良の手段だと考えたそうです。

岩﨑さんは週1~2回、かながわ農業アカデミーの非常勤講師として未来の担い手育成にも携わり、「自主性が大切だが、自分が教えることで成長する近道をさせたい」 と経験を余すことなく伝えています。勤務して8年。卒業生とは今でも交流を図っています。 栽培管理の助言を求められることが多いそうですが、近況報告で刺激を受けることもしばしば。忙しい中でも講師を続けているのは師匠と仰ぐ2人への感謝の思いが大きく、成長の糧にしています。「横浜の果樹栽培を盛り上げたい。近年は先輩たちの力でさまざまな企業との商品化が進み、注目度が増している。JAの果樹部員としてブランドの維持に貢献していくことが自分の役目」と前を向きます。

安西竜樹さん 泉区和泉町

かながわブランドに登録されている「横浜キャベツ」。JA横浜共販キャベツ部会に所属する77戸の農家が、春と秋の2シーズンにわたり栽培に当たっています。安西竜樹さんは、このブランドキャベツの栽培に取り組む、部会でも屈指の若手です。就農わずか3年目ながら90アールにおよぶ畑を作付け、秋は10月下旬から連日、収穫作業に励みます。収穫したキャベツは10キロを目安にその場で箱詰めしてJAの集出荷場へ。ピークの11月には200ケースを出荷する日もあるそうです。品種をリレーしながら年末まで収穫を続けるという安西さん、1シーズンの出荷量は3000ケースに上るといいます。

安西さんは中学生の時に父を病で失い、その後祖父も他界。大黒柱を失った安西家の広大な耕地の経営は、母と祖母が担うことになりました。しかし重労働の多い畑の管理作業は女性には負担が大きく、やがて手が回らなくなることも。畑の地力は落ち、キャベツのサイズもそろわなくなりました。そんな家業の厳しい現実を目の当たりにした安西さん。「自分が就農し、母や祖母を助けて経営を回復させたいと思った」。自らが後継者であることを初めて意識した瞬間だった、と振り返ります。大学卒業後は、県立かながわ農業アカデミーに通って実学を身に付け、志を同じくする仲間も得ました。アカデミーの仲間は何でも話し合える、農業人生の大きな財産だといいます。

就農後は、JAの営農インストラクターに相談しながら地力回復に努めました。一方で作付け品目を見直し、これまでのキャベツ一本の経営を転換。端境期を活用し、共販出荷が行われない夏にトウモロコシとカボチャ、年明けにはブロッコリーが収穫できるよう新規に導入しました。JAの一括販売や「ハマッ子」直売所への出荷を通して新たな収入源の確保を目指します。そして近い将来、トウモロコシ畑を開放して収穫体験農園を始める構想も温めています。「今まで接点のなかった消費者とのつながりができれば、さらなる可能性も膨らむはず」。若き担い手は現状に留まることなく、挑戦を続けます。

志村さつきさん 青葉区荏田町

横浜市青葉区と都筑区で、義母、娘の女性3世代で年間約30品目の野菜や果物を生産する志村さつきさん。少量多品目栽培をする中で、主力のイチジクは就農以来、特に大切にしている品目です。元々は義父の勇さんが露地で栽培していましたが、16年前にトマト栽培に使っていた施設を活用し、ハウス栽培へ切り替えました。現在は2棟のハウスで「桝井ドーフィン」を20本栽培。以前は一文字整枝をしていましたが、収量と作業効率を踏まえ独自の剪定を行います。都市農業ならではの出荷先までの近さを生かし、樹上で完熟させてから収穫するイチジクは、果肉が柔らかくみずみずしいのが特徴で、毎シーズン楽しみにするファンも多くいます。

収穫した野菜や果物は、JA「ハマッ子」直売所たまプラーザ店などに出荷する他、毎週金曜日にはハウス横の直売所で販売します。自宅直売所には新鮮な野菜を求め、開店前から行列ができる人気ぶり。色とりどりの品が並ぶ中、店内のひときわ目をひく場所には、ケーキやあられなどの加工品が置かれています。「廃棄になってしまう野菜や果物で何かできないか」と考えていた志村さん。4年前、次女のえりなさんが就農したことを機に、本格的に加工品製造に着手。元々、出荷準備や物置として使っていた作業小屋の一部を衛生管理を徹底した加工調理場に一新し、規格外品を使った加工品の販売を始めました。

地元農業の魅力を広く伝えるため、インスタグラムを活用したPRにも力を入れています。週2回ほどの発信で、直売のお薦めや旬野菜の簡単レシピ、農作業風景を発信。ひそかな人気は看板ヤギ・コナンくんの投稿で、投稿を見て「会いに行きたい」というフォロワーも多くいます。主婦目線の情報発信が共感を呼び、来店客層はこれまで年配の常連客が中心でしたが、若い主婦層や投稿を見て訪れる地域住民も増えました。横浜農業の魅力を幅広い世代に知ってもらい好きになってほしい———。「まずは『地元にこんな農産物があるんだ』『新鮮な野菜ってこんなにおいしいんだ』と思ってもらえたらうれしい」。地元愛を胸に、歩みを進めていきます。

河瀨裕輔さん 港南区日野

令和5年に農外から就農した河瀨裕輔さん。専門学校卒業後、農業とは無縁の映像制作会社に15年間勤めていました。農業の道を志すきっかけとなったのは、平成23年に発生した東日本大震災。「流通が滞るなど、日本中で混乱が生じた。生きていく上で最も重要な『食』に対し、自分の無力さを感じた」と当時を振り返ります。この頃から農業の勉強を始めましたが、退職の決断ができずにいました。その後、新型コロナウイルスの感染拡大により世界規模で物流や食生活に影響が出始め、「食べ物の輸入が止まれば私たちの食生活に問題が生じる。日本は農家の減少が進んでいるが、作物を作るポテンシャルはある。できる人がやるべき」と就農を決意しました。

畑を借り、農家として歩み出した一方で、「親元就農」と「農外就農」の大きな差を感じることもあったといいます。親元就農の場合、農地や農機具などを先代から受け継ぎ、農業をするための環境が整っていることがほとんど。しかし、農外就農の場合は一から農地を探し、道具や機械なども自分でそろえなければいけません。「農地を借りられたとしても、好条件のところばかりとは限らない。作物を植えるための環境整備には苦労した」と話します。これに加え、地元農家から厳しい目を向けられることもしばしば。河瀨さんはJA組織への参加や地域との調和に重きを置き、地元農家との関係構築に取り組み、今では地域の一員として農業に励んでいます。

現在、9カ所・92アールの農地を管理し、年間で26品目の野菜や米を生産。JA「ハマッ子」直売所メルカートいそご店などに出荷しています。特に力を入れている品目の一つが「ナス」。ナスの生育に合う水田に隣接する水が豊富な畑で栽培しています。食味の良さを重視しながら品種を選定。一般的な長卵型の品種の他、長ナスや白色と緑色のイタリア系品種も手がけます。「野菜のおいしさは鮮度と品種選びで決まると言っても過言ではない。自分がおいしいと思うものを作り、消費者の皆さんに届けている」といいます。有機質肥料を使うことにこだわり、減農薬にも取り組む河瀨さん。安全安心でおいしい農産物で、地域の食卓を支えています。

横山勝太さん 泉区和泉町

連日30℃を超える今年の夏。畑には猛暑を乗り越え、大きく育ったナスを収穫する〝横浜畑人〟の姿がありました。手際よく作業を進めるのは7年前に28歳という若さで横山農園の園主になった横山勝太さん。4歳で父を亡くし、祖父の背中を見て農業の道へ。就農を決めたのは高校入学後すぐ。将来を漠然と考えた中で、「脳裏に焼き付く小学生で体験したサツマイモ掘りや田植えの楽しさが農家に生まれたことを強く意識させた」と前を向きます。園のある泉区は地産地消への取り組みが盛んな地域。横山さんは地元農家と共に農業の魅力発信にも貢献しています。

現在、ハウスと露地合計で1・5ヘクタールをほぼ一人で管理。トマトを主力に約20品目を手がけています。「個性を出したい」と変わり種野菜も栽培。出荷はJA「ハマッ子」直売所数店舗や量販店、3年前には自宅近くで直売も始めました。変わり種野菜は一般的な野菜の色違いがほとんどで、味が想像できることや消費者の目を引きやすいことが利点。赤、紫、黄色、オレンジのトマトをはじめ、白色のニンジンや赤色のオクラがあり、店頭に並ぶとカラフルで映えます。「栽培して楽しく、売って楽しく、消費者が見て食べても楽しい」がモットー。目指すは皆を笑顔にする農園です。

挑戦は農作物以外にも多岐にわたり、平成30年には食の安全や環境保全の観点から市内で初めて国際認証を取得。(過去に認証を受けていた)「自分の部屋の片付けには無頓着だが、仕事に関しては整理整頓や作業をマニュアル化しないと気が済まない性格」と自身を分析し、数多くの審査項目をクリアして園を世界基準の安全な栽培環境に整備しました。一番力を入れるのは地元の「食」と「農」を次代につなぐこと。これまで、小学生向けの食農教育や給食への食材提供を通じてファンを増やしてきました。「今年から家族の意向でヤギを飼い始めたことで、消費者との交流が増えた」と横山さん。農業が身近な地域だからこそ、顔が見える農家として年々存在感を高めています。

若林美一さん 戸塚区東俣野町

戸塚区の畑で年間約20品目の野菜を手がける若林美一さん。就農して17年目を迎え、父と母と共に農業に励んでいます。春の主力であるトマトは父・文一さんが栽培を始め、現在は若林家を代表する品目です。有機肥料にこだわり、約4アールのハウスで連作を続けて53年目。連作障害を防ぐための土壌消毒は、ハウスを密閉して高温処理を行い、消毒剤と併用して麦をまきます。うま味が凝縮するよう、水は11月上旬の定植以降なるべく与えないように心がけ、完熟してからの収穫を徹底。JA横浜「ハマッ子」直売所本郷店などを中心に、多い日には一日200袋以上を出荷します。

若林さんは夏の主力作物として、エダマメ栽培にも力を注ぎます。就農当初、「父がトマトを始めたように、自分の代表作となる作物を育てたい」と考え、ネット記事などを参考に独学で試験栽培を始めました。品種を選ぶ際のポイントは、「自分が食べておいしいと思うもの」。茶豆風味が特徴の「おつな姫」と「夏風香」の2品種をリレー。約5年前まで4品種を作付けていましたが、品種によって肥料の調整や実の大きさ、味にばらつきが出てしまうため、現在の2つに絞りました。この選択で作業効率が上がり、生産量の増加や品質の安定にもつながりました。

直売所出荷を主軸とし、「顧客の記憶に残る野菜作り」にこだわる若林さん。JA直売所には多くの農家が旬の作物を納めます。同じ野菜が並ぶ中で来店客は“味„や“生産者名„で選ぶこともしばしば。だからこそ、名前を覚えてくれた顧客に対し「この野菜も若林さんなんだ」「珍しい野菜が増えてきたな」と思ってもらえるよう、少量多品目の栽培も意識します。これまでカブや小松菜などの定番野菜の他、モロヘイヤやカリフローレといった珍しい品目にも積極的に挑戦。品ぞろえを豊富にすることで顧客の需要に応えるだけでなく、他の生産者との差別化や直売所との関係強化にもなります。父から受け継いだトマト栽培に加え、多彩な野菜でファンを増やし、直売所のニーズに応える―――。新旧のバランスを大事にしながら、独自のスタイルで家業の発展を目指しています。

岩﨑良一さん 瀬谷区竹村町

「2027年国際園芸博覧会(園芸博)」の開催を前に、町の景色が変わり始めている瀬谷区で露地野菜を手がける岩﨑良一さんは、就農20年目。当初は直売出荷を主軸に、年間30品目ほどを生産していましたが、両親が高齢になり、作業負担軽減のために15年前から市場出荷に移行しました。品目も年間10~15種類に絞り、1品目当たりの作付け量を拡大。市場での優位性を勝ち取るため、日頃から市場担当者やバイヤーからの情報収集を欠かしません。主力はラッカセイやニンジン、サツマイモなど。区内で唯一、小麦を生産しているのも大きな特徴です。

多種多様な作物を手がける一方で、園芸博の区画整理時事業により農地が減少。元々3.5ヘクタールの畑と水田を管理していましたが、借りていた農地が使えなくなり、現在は1ヘクタールに。さらに、農地の整備が完了するまでは代替地での耕作を余儀なくされました。「代替地は傾斜のある畑や、元々は荒れ地だった場所もある。栽培計画の見直しや土作りなど、今は我慢の時」と話します。小麦の栽培にも影響が。収穫した小麦は横浜市内のビール会社に卸していますが、作付け量を減らさざるを得ず、収量は昨年の約半分に。それでも、地元産を待ち望む声に応えるため、努力を続けています。

「生産量では地方にかなわない。都市農業ならではの強みを生かすことが重要」と話す岩﨑さん。生産・販売だけでなく、消費者が農に触れる場の創出にも積極的に取り組みます。地元小学校や区、町内会からの依頼で小麦やトウモロコシ、サツマイモの農業体験を受け入れています。体験の依頼は年々増え、農業に関心の高い人の多さを実感。営農環境が大きく変化し苦労もありますが、この状況を好機と捉えて「農業の良さ」を伝える機会を増やしたいといいます。消費者が身近な都市農業かつ、瀬谷区だからこそ実現できる農業とは――。岩﨑さんは将来を見据え、地元農業の発展を目指していきます。

石渡真帆さん、セバスティアンさん 青葉区あざみ野南

閑静な住宅街の中にある大入農園の直売所「GREEN GROCER」。街の景観になじむカフェのような店内には彩り豊かで多品種の野菜が並ぶ他、隣接する畑では栽培風景も見られるのが魅力の一つです。横浜から1万キロメートル以上離れたアメリカ合衆国のニューヨークで出会った2人。一昨年日本に戻り、石渡家が代々守り続ける畑を受け継ぎました。経営する大入農園の信念は〝絶対に成功する〟。若き夫婦は失敗を恐れないポジティブな性格を武器に歩み始め、祖父母や両親、JA職員らに支えられながら一人前の農業者を目指しています。

石渡家は5代続く工務店を営む兼業農家。就農以前は祖父母が畑を耕作していましたが、労力不足で継続が困難に。助けになろうと2人が立ち上がりました。昨年度はJA横浜の講座を受講し、同時進行で農作業や農園での直売も実施。順調に品目数は増やしましたが、屋外での販売は営業時間が天候に左右される課題も生じたそうです。解決策を模索して大工の父と一級建築士の母に直売所の新設を相談。両親は驚くほどのスピード感で直売所を設計・施工し、完成。昨年11月に念願のオープンを迎えました。

これまで作ってきた農作物は50種類ほど。量販店に並ぶ一般的な品目だけでなく、カラフルダイコンやニンジン、ビーツやミントなどの海外原産のものまで幅広く手がけています。取材をした4月初旬は端境期の中でも、小松菜や芽キャベツ、サツマイモ、スティックセニョールの他、レモンが売り場を彩っていました。「消費者が食べてみたい、写真を撮りたいと思う物も用意している」と真歩さん。PR手段のSNSは、写真映えを意識して投稿するインスタグラムと、直売の具体的な情報を提供するLINEを使い分けて着実にファンの獲得につなげています。

廣木 健太郎さん 戸塚区

廣木健太郎さんは、花の生産・販売をする「大黒園」の三代目。ガラス温室4棟とビニールハウス合わせて約20アールで、シクラメンをはじめとする鉢物や20品目に及ぶ花苗を栽培し、季節の彩りを市民に届けています。同園では先代以来、冬のシクラメンを主軸に春と秋には花苗を生産してきましたが、限られた労働力を効率的に配分していこうとシクラメンの作付け規模を見直し。ゆとりが確保できたところで、それまで手掛けていなかったマーガレットやガーデンマム、カーネーションを順次導入して取扱品目の拡大を図りました。

廣木さんは東京農業大学を卒業後、花の卸売会社に就職しましたが、父・義典さんが体調を崩してしまい、急きょ家業に就くことに。病床の父から指示を受けながら、手探りで花栽培に奮闘するものの、病気や害虫の発生で収量を落としてしまうなど厳しい現実にも直面しました。そんな廣木さんにとって転機となったのが、県農業技術センターが主催するステップアップセミナー。シクラメン栽培に取り組む若手農業者たちと机を並べ、時には互いの圃場(ほじょう)を行き来しました。同じ志を持ち、世代も近い担い手とのつながりができ、何より心強かったと振り返ります。

2年前、作り手がいなくなって空いていた隣接の温室2棟を買い取りました。ここでクランベリーやラズベリーなど、低木の果樹類を育てようと考えています。柑橘類も導入していく計画で、育苗から成木まで3年のサイクルで回していこうと構想を膨らませています。「季節が移ろう中で、まず花を楽しみ、そのあとは果実を味わってほしい。そんな花農家ならではの提案ができたら」と、廣木さんの思いは広がります。

大矢忠慶さん 泉区和泉町

半世紀以上にわたる歴史をもつ「大矢養鶏」。3代目の大矢忠慶さんは、平成31年5月に就農し、父・忠良さんと共に新鮮な卵を提供しています。鶏舎では、約1万羽の成鶏を飼育。鶏種は白玉鶏の「ジュリア」と「ジュリアライト」、赤玉鶏の「ボリスブラウン」で、1日で約550㎏(約9000個)の卵を生産しています。就農前は会社員として働き、農業とは無縁の生活でしたが「高齢の父に代わり、将来は自分が経営を支えなければ」と考え、26歳で退職。その後、北海道の短期大学に入学し、農業の知識やビジネススキルを学んだ他、現地の養鶏場で実践的な経験を重ねました。

忠慶さんが経営に携わるようになってからは、経理処理や販売方法、販路を見直しました。会社員時代の経験を生かし、原価や飼育にかかる費用をパソコン上で管理。これまで紙媒体で計算していた作業をシステム化して効率を高めました。JA直売所への出荷は、これまで1店舗のみだったものを複数店舗に。さらに、藤沢市の量販店に卸すなど積極的に販路を広げました。養鶏場併設の直売では、これまで3パックから購入可能という制限を設けていましたが、1パックからでも購入できるように改善。多くの人が商品を購入しやすくなり、販売数の増加にもつながりました。

忠慶さんが生産する卵は、黄身が指でつまめるほど新鮮で色が濃いのが特徴。令和6年2月にJAが開いた品評会では、最優秀賞と食味賞を受賞しました。出品にあたり、鶏に与える餌の配合内容に着目。黄身をより濃くする効果のあるパプリカを通常の2倍加えることで、濃度を1~2度高くしました。卵の評判は来店客からの口コミで広がり、現在は地元洋菓子店や中華料理店などの他に、区内小学校でも使われています。「ここの卵以外食べることができないという声を聞くと本当にうれしい。今後は市場出荷など販路拡大を目指していきたい」と忠慶さん。鶏卵のブランド価値を高め、より多くの食卓に届けるため努力を続けていきます。

長澤佑典さん 港北区新羽町

平成25年からイチゴの栽培を始めた「ながさわファーム」の長澤佑典さん。きっかけは、妻・沙也加さんの「横浜でおいしいイチゴを作りたい」との思いでした。祖父の代では、小松菜の市場出荷を主力にしていましたが、長澤さんは就農を志した時から直売を視野に入れていたといいます。「直売を始めるにも、目玉になる作物が欲しかった。妻の希望もあり、イチゴを選んだ」と話します。近年、イチゴといえば観光農園のイメージが強いですが、長澤さんはあえて直売のみでの販売を選択。1シーズンに複数回直売を訪れる人も多く、お客とのより深い関係性を築いています。

同園では今シーズン、7品種のイチゴを手掛けます。「紅ほっぺ」や「おいCベリー」といった定番の人気品種に加え、昨シーズンから神奈川県の独自品種「かなこまち」も導入。収穫適期の見極めや生理障害の対策など栽培管理は難しいものの、食味が良くお客からの評判は上々です。長澤さんは沙也加さんと手掛けるイチゴの他に、父・英雄さんと共に露地野菜も生産。年間約30品目を栽培し、イチゴハウスでの直売の他に11~1月に週2回、北新横浜駅近くの直売所で販売しています。特にこだわるのは、彩りの豊かさ。一般的な品種に加え、カラフルなダイコンやニンジンなども用意し、地元消費者に喜ばれています。

長澤さんは大学卒業後の2年間は「誰かに何かを伝えたい、教えたい」との思いから、塾講師として勤めていました。就農後もこの思いは変わらず、5年前から食農教育活動に取り組んでいます。港北区内の法人が開く農作業体験イベントや小学校での出前授業など、活動範囲は多岐にわたり、地元農業について農家としてのメッセージを伝えています。こうした経験を積む中で、「子どもだけではなく、子育て世代の食・農に対する意識を変えるためには、親子で農体験ができる場を作ることが重要」と考えるように。その入り口として、昨年から新たな食農教育の場としてイチゴ狩りの受け入れに踏み切りました。長澤さんは農産物の「生産・販売」だけでなく、「教育」も視野に入れ、地元農業を盛り上げています。

石井喜明さん 栄区長尾台町

昭和初期、鎌倉郡豊田村に属していた栄区長尾台町。その名残から石井喜明さんを含む同町7戸の農家が栽培する野菜は「鎌倉野菜」と呼ばれています。販売先は主にJR鎌倉駅近くの鎌倉市農協連即売所。常連の間では「レンバイ」の愛称で親しまれています。1世紀近い歴史があり、石井家も立ち上げ当初から3世代に渡り支えてきました。1日に出店するのは5戸ほどの農家。鎌倉市と長尾台町の21戸を4班に分けて日替わりでシフトを組み、販売できるのは自ら育てた農産物とそれを加工したものだけ。早いと昼には売り切れ、閉場する日もあります。

石井さんは現在、80アールの畑をほぼ一人で管理し、レンバイの支度や販売には母と妹も加わります。収量は祖父や父と作業していた頃の約半分ですが、栽培品種は絞り込んだ今でも150以上はあるそうです。レンバイは1月1日から4日以外は無休のため、端境期を作ることは許されません。播種・定植と収穫は常に同時進行で実施し、栽培時期も寒さや暑さに捉われないことが重要に。「基本的にセオリーは無視し、作ってみて良いものができるかを自分の目で判断する」と話します。

レンバイは季節によって変動しますが、35から50種類の野菜が売り場に並びます。取材をした11月中旬は秋冬野菜が充実し始めていました。キュウリやナスでも数品種、水菜やカブも色違いのものがあり、中でもダイコンは赤、白、黒など10品種にも及び、目立つ場所に置かれた四角豆やオレンジズッキーニは「どうやって食べるの」と声をかけられ、客との会話のきっかけになっていました。「保存方法や食べ方まで伝えられるのが相対する強み。インターネットでは調べられない農家ならではの情報を付加価値だと感じてほしい」と目を輝かせます。

渡邊敏彦さん 保土ケ谷区上菅田町

起伏に富んだ地形の保土ケ谷区上菅田町。住宅地や雑木林に囲まれた、緩やかに傾斜する畑で、渡邊敏彦さんは市場出荷に向けて年間15品目の露地野菜を生産しています。土作りに注力した丁寧な栽培で質の良い品を作り続け、きた地区JAまつり農産物品評会では出品された中で最高位に与えられる「神奈川県知事賞」を受賞するなど、上位入賞の常連になっています。

「野菜作りは土作りから」との思いで、緑肥の活用に力を入れています。ブロッコリーやキャベツの畑では植え付け前にソルゴーを育て、生長したら畑にすき込んで栽培に適した土に仕上げていきます。「ソルゴーには雑草や病害虫の発生を予防する効果があるので、減農薬にもつながります」。手をかけ、時間をかけて作り上げる畑。そんな豊かな大地から作物の芽が一斉に噴き出す瞬間、渡邊さんの心は強く躍ります。野菜の生命力と、それを支える土の力にわくわくした期待が膨らむそうです。

定年でUターン就農した渡邊さんは、「第2の人生を楽しもう」との思いで農業と向き合っています。「相場に一喜一憂することなく、自分が納得できる作物を育てることに専念したい」。一方、市場出荷の品目とは別にアスパラガスやパクチーなども育ててきました。「同じ品目を毎年繰り返し作るだけでは物足りない。ちょっと違う野菜を育ててみれば、気分も変わる」。販売目的の栽培から離れ、菜園を楽しみます。「今度は温床栽培でメロンに挑戦してみようかな」。趣味としての野菜作りにも夢が広がります。

村田 幸一さん 都筑区東方町

都筑区の畑で年間70品目の露地野菜を生産する村田幸一さん。20歳の時に就農し、父・妻と共に農業に励んでいます。現在、畑仕事のほとんどは村田さんが担います。主力の小松菜は通年で栽培し、「いなむら」や「みなみ」など5品種をリレー。また、夏はトマトやナス、冬はダイコンやハクサイなど多品目栽培にも力を入れます。5年前に父と作業内容を明確に分けたことで、村田さんも経営の一部を任されるようになりました。父に「好きなことをやってみな」と後押しされ、小松菜専門の生産形態から少量多品目栽培に着手。今の営農スタイルを築き上げました。

現在生産する野菜は、区内レストランや地元小学校の学校給食用に出荷しています。村田家では父の代まで、市場出荷に力を入れていましたが将来を見据えて販路を見直し。市営地下鉄・センター南駅前にある「イタリアンバル バンビーノ」との契約出荷を結びました。きっかけは、妻の美里さんがランチで訪れた際の気付き。「オープンして間もないから、仕入先を探しているのではないか」と村田さんに勧めました。後日、店主に声を掛けたところ話がトントン拍子に進み、新たな販路を確立しました。店との直接取引のため、価格が安定。規格外品などの廃棄ロスも削減できました。

「子どもたちに地元の野菜をおいしく食べてもらいたい」という思いから、食農教育活動にも積極的に取り組みます。3年前、地元小学校で行う収穫体験の依頼を受けたことが始まり。翌年には、先輩農家からの紹介でJAの『食農教育マイスター』に登録。以来、JAが市内の子どもたちを対象に開く農業体験「あぐり塾」や市内専門学校との産学連携プロジェクトに協力し、活動の幅を広げてきました。「子どもたちから苦手だった野菜が食べられるようになった話や、収穫した野菜を家族で食べた話を聞くと農業をやっていてよかったと改めて感じる。体験をきっかけに地域のつながりが増え、地元農業が盛り上がればうれしい」と話します。

小原裕太さん 港南区港南台

令和4年に就農した小原裕太さんは、横浜横須賀道路・港南台ICから車で5分ほど住宅街の一角にある畑で年間約20品目の野菜を生産しています。幼い頃から慣れ親しんだ「祖父が作る野菜の味」の再現に取り組みながら土壌改良なども進め、祖父を超えるために研さんを続けています。以前は会社勤めをしていましたが、体調不良がきっかけで退職し、祖父が管理していた畑を引き継ぐことに。農業の基礎を身に付けるため、県立かながわ農業アカデミーに1年間通学したほか、祖父から野菜作りのノウハウを学びました。祖父が第一線を退いた現在は、小原さんが畑仕事の全てを担っています。

小原さんが手掛ける野菜の主力は、トマトやナスといった果菜類です。管理する畑は約15アール。栽培面積に限りがあることや、栽培管理を一人で行うことから、効率良く収量を確保できる作物を選んだといいます。周辺地域ではイモ類やタマネギが多く生産され、果菜類を手掛ける農家が少ないことも後押しになりました。今夏、最も注力した作物はトマト。「直売には欠かせない野菜で、量販店などに並ぶ品との味の違いが分かりやすい。甘くて味の濃い品を目指している」。今シーズンは肥料の見直しをしたことで理想の味にはならなかったといいますが、消費者からの評判は上々。「万人受けを狙うか、自分の理想を追求するか、悩ましいところ」と話します。

「消費者に手に取ってもらうには、味だけでなく見た目も重要」と考え、昨年にはJAが開く持寄品評会に初めて出品。惜しくも果菜類での入賞は逃しましたが、先輩農家の出品物の美しさに刺激を受け、見た目の質を上げるために畑の環境整備に着手しました。果菜類の品質向上には、傷などの原因となる風への対策が欠かせません。畑を囲う防風ネットを全て張り直し、風の影響を最小限に抑える工夫をしました。剪定などの栽培管理も作業をルーティン化し、適切な生育環境を保つよう努めました。万全の準備で臨んだ今年の品評会。結果はナスで優秀賞と優良賞、トマトで良好賞を受賞。「まさか優秀賞を取れるとは思わなかったが、この結果は励みになるし、販売する上でも箔(はく)が付く」と笑顔を見せます。

平本貴広さん 神奈川区羽沢町

平本貴広さんは出荷先や消費者が身近にいる都市農業の縮図ともいえる地で、独自の営農スタイルを築き上げてきました。管理する神奈川区羽沢町にある畑からは、みなとみらいや都内の高層ビル群を見渡すことができます。年間70品種の野菜を生産しながら、変わり種品種の栽培にも注力。手掛けるのは地方の伝統野菜から海外原産の品目まで幅広く、これまで100品種以上を試作してきました。そのマニアックさは農家仲間からも一目置かれるほど。平本さんの畑に行けば希少なものでも見つかると重宝され、飲食店関係者の中でも注目が集まっています。

取材した7月は、定番の夏野菜の他、新潟県の在来品種「神楽南蛮」、白や黒色のカボチャ、スペイン原産の唐辛子「パドロン」、メキシコ原産の「ハラペーニョ」の収穫が最盛期を迎えていました。8月には市内では生産量の少ないパイナップルが始まり、9月からは紫色のキャベツやハクサイ、温室でのパプリカなどの準備を進めています。平本さんは「見慣れない野菜でも対面販売や店内広告(POP)で、手に取ってもらえる。消費者が身近にいる都市農業の強みを最大限に生かしていきたい。形や色の違う野菜を見て、食べて、楽しんでほしい」と話します。

県内の農家11人のグループ「神七(かなせぶん)」の一員としても活動をしています。「神七」は神奈川県の7人の百姓の略。結成は平成27年で、メンバーは親元就農や農外からの新規就農、農家に婿入りした人など経歴はさまざま。現在は加入者も増えて横浜、横須賀、相模原、伊勢原、小田原市の農家11人で活動を展開しています。メンバーの栽培品目は野菜や果樹、キノコ類など合計200種類以上。それぞれが企業や飲食店との独自のパイプを持ち、この強みを生かして即売会や試食会の開催、七味や肉まん、ラー油を開発するなど県内で生産される豊富な農畜産物を発信し続けています。

豊田正和さん 港北区新吉田町

丘陵地が連なり、その懐には昔ながらの谷戸の風景が点在する港北区新吉田町。豊田正和さんは妻の育代さんと共に、この地で露地野菜の栽培に取り組んでいます。夏はキュウリ、トマト、ナスなど果菜類を中心に、冬はダイコンやカブ、ホウレンソウ、ブロッコリーなど。限られた労力でムリ・ムダ・ムラの無い作業を心掛け、安定経営の維持に努めます。豊田さんは6月初旬に行われたJA主催による野菜立毛品評会にキュウリを出品。審査員からは「果実のそろいが良い。日々の細やかな管理の成果が表れている」と、高い評価を受けました。

豊田さんは結婚を機に妻の実家に入ったことで、40代で農業人生がスタート。野菜作りは義父の背中を追って体で覚えたほか、JA青壮年部や野菜部の先輩農家から多くのことを教わってきたといいます。野菜の立毛品評会に先立って行われる予選会では、県農業技術センターの技師やJAの営農技術顧問らを交えて管内を巡回。専門家のアドバイスを聞き、キャリアを積んだ農家の畑を見ることで「良い刺激を受けてきた」と話します。

10年ほど前、雑草予防と緑肥の効果を考え、約4アールのカブ畑に裏作としてヒマワリを植えました。初めの数年は種をまいてきましたが、今は自然に伸びて花を咲かせています。畑に咲きそろうヒマワリは地元の夏の風物詩となり、近所の人々にも好評。花を愛でに遠回りをして、足を止めていく人も少なくないといいます。ヒマワリを通じて地域との触れ合いも深まりました。

武内嘉一郎さん 磯子区洋光台

武内嘉一郎さんは、花苗の生産を主軸に多角的な農業経営を実践しています。武内家は代々園芸家。大学の園芸学部を卒業し、経営を学ぶために磯子区の花菖蒲園で約1年間研修に励んだ武内さん。25歳で株式会社グリーン武内を設立し、父の代まで手掛けていた切り花生産をやめて鉢物を導入しました。当時、法人での農業経営は希有な事例。それでも法人化にこだわったのは、「株式会社ってカッコいいじゃん!」という理由。「思い立ったら即行動」という武内さんの性格を物語っています。

設立から20年間は先行投資に力を入れ、農場や販売店舗を拡大していきました。しかし、「売り上げが増えても利益が出ない。販売に力を入れすぎて生産がおろそかになっていることを痛感した」と、体制の見直しに着手。10店舗まで広げた販売店は、本店以外を撤退。本店では生産もしていましたが、生産と販売を明確に分け、経営の方向転換をしました。現在は、港南区にある温室11棟・約3000坪の圃場(ほじょう)で、シクラメンやラナンキュラス、花壇苗などを生産。スタッフが日々実験栽培に取り組み、新たな栽培技術を駆使して良質な花々を出荷しています。

「店舗で待っているだけでは売り上げは伸びない」と、社内に花造園部を設置した武内さん。「花で街を飾る」をコンセプトに、知識と技術を備えた出張販売に乗り出しました。事業の主力は、根鉢つきの花苗を吊り下げ式の容器に植え込んだ「ハンギングバスケット」。東京都の上野公園などでの仕事を受注し、街を歩く人に花飾りの美しさを伝えました。空中に飾ることで、花の消費を増やす――。このように新たな市場を拓くことを、武内さんは4次産業と捉え、農業者が生産・加工・販売までを一体で担う6次産業化と合わせて「10次産業化」を提唱。平成8年に日本ハンギングバスケット協会を立ち上げ、シェアの拡大に尽力してきました。「消費者の心が豊かになるような事業を」という夢に向け、常に新たな発想・企画を実行する行動力は衰えることがありません。

浜農家ヒラモト 神奈川区羽沢町

平本正治さん一家が営む「浜農家ヒラモト」は、野菜と果樹の栽培を手掛け、JA「ハマッ子」直売所や地元スーパー、学校給食などに出荷しています。平本家は元々、神奈川区を代表する野菜「キャベツ」の市場出荷一本の農業経営に取り組んでいましたが、時代の流れとともに市場出荷だけでの経営は厳しさを増しました。そこで、正治さんは他の品目の作付けや新たな販路の開拓に着手。加工業者との直接取引など試行錯誤を重ねる中、平成24年に「ハマッ子」直売所メルカートかながわ店がオープン。これを機に直売所への出荷にシフトしていきました。

出荷を担当するのは、正治さんの妻・聖美(まさみ)さん。「直売所への出荷を始めてから、お客さんや他の農家との交流が生まれた。自分たちの野菜が売れる様子を直接見られるのは、今までにない喜びだった。農業のやりがいや楽しさを実感できたのは、この時が初めて」と話します。明るい性格の聖美さんは、出荷先のスーパーでも常連客や店の従業員と積極的にコミュニケーションをとり、ファンの獲得につなげています。インスタグラムでの情報発信にも取り組み、交流の輪を広げています。

「愛情込めて育てた野菜を無駄にはしたくない。捨ててしまうくらいなら、大きな収益にはならなくても有効活用してほしい」と、合同会社グロバースが手掛ける乾燥野菜「YOKOHAMA Dry」シリーズの原材料として、規格外品の出荷も始めました。同商品の製造には福祉施設も関わっており、農福連携の取り組みにもつながっています。これまで、両親と正治さん、聖美さん、娘の春香さんが力を合わせて地域農業を盛り上げてきましたが、最近新たな家族が増えました。それが春香さんの夫・涼馬さん。よりパワーアップした「浜農家ヒラモト」の今後にも注目です。

中山大輔さん 都筑区大熊町

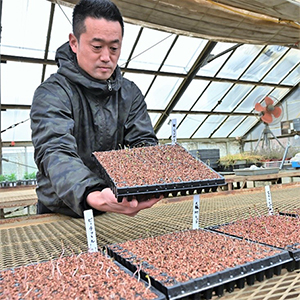

祖父、父から受け継いだ畑で地域の特産である小松菜を主力に農業に励む中山大輔さん。野菜の栽培歴は2年という経験の少なさを補うため、JA青壮年部都田支部の仲間と共に技術を高め合っています。経営も任されたばかりのため、自身の営農スタイルを確立するために日々奮闘中。昨年から取り組む農福連携施策が生産規模拡大の転機になり、今シーズンはさらなる飛躍を目指しています。

現在、15アールの畑で主力の小松菜を周年で栽培。春から秋に「いなむら」、冬は「さくらぎ」をリレーします。2年目を迎え、ダイコンやハクサイも手掛け始めました。量販店との契約栽培の他、地域のマルシェなどに卸しています。出荷作業は父の信行さんも手伝いますが、課題は管理作業に遅れが出てしまうこと。解消に向けて期待されるのが、昨年度からJAと農協観光が連携して取り組む農福連携施策への参画。農家が抱える労働力不足などの課題解決を進め、農業を通じて障害者の社会進出の後押しをする取り組みです。

農福連携施策では、サポーターを含む4人1チームがJAを通じて依頼した農家に出向いて除草や収穫作業などをします。「メンバーは障害があることを感じさせないほど戦力になっている。仕事に対して一生懸命で見習うことも多い」と中山さん。今後は作業をより単純化して、任せられる仕事を増やしていきたいと考えています。中山さんは「消費者が身近にいる横浜の強みを生かして、収穫体験や地産地消イベントを開いてみたい」と話し、農福連携施策の効果で収益が上がり新たな挑戦に目を向けられるようになった今、新たな目標に向けても着実に歩みを進めています。

北井昭裕さん 瀬谷区阿久和東

住宅と農地が混在する、瀬谷区の阿久和地区。この町で「阿久和園」は代々植木生産を手掛けてきました。現在、事業を担うのは40歳で4代目の北井昭裕さん。24歳で就農し、父・保さんの背中を追いながら植木生産に取り組んできましたが、やがて体調を崩して現役をリタイアした保さんに代わり、経営のすべてを担うことに。不安もあったといいますが、仕事を覚えて自分なりにやってみたいことも見えてきた時期。先代の手法に少しずつ昭裕さんのカラーを加え、環境の変化や時代のニーズにマッチした経営を目指してきました。

その一つが、苗木の自家増殖。ヤマモモやイチョウは種から実生苗として、サルスベリやマサキ、アジサイなどは挿し木で育てています。父の代ではこうした自家増殖は育成苗の1割未満でしたが、コストを考え、昭裕さんは約3割まで増やしてきました。また、経営効率化のため、可能な限り圃場の回転を速めることに力を注ぎます。植木の生産は、長いものでは10年以上の歳月を要する息の長い仕事。しかし10年先の需要の予測はたやすいことではありません。「そのためにも、需要の見込まれる品種や卸業者の要望など、しっかりと情報収集をしていきたい」と意気込みます。

圃場(ほじょう)では、サクラやサルスベリが1.5メートル間隔で整然と並びます。2月中旬を過ぎて60本のカワヅサクラが満開を迎えました。冬枯れの景色に、あでやかなピンク色が映えています。これからは季節の移ろいとともに、オカメザクラ、ソメイヨシノ、そしてヤエザクラとリレーしながら花を咲かせていきます。苗木を植えて3年、そろそろ出荷の時期。土を肥やし、病害虫対策を施しながら丹精してきた努力の成果に、昭裕さんは期待を膨らませています。

川戸浩二さん 戸塚区俣野町

横浜市の南西部、境川を挟み藤沢市と隣接する戸塚区俣野町。地域のランドマークとして存在感を放つ横浜薬科大学の図書館棟を見上げる平地に、川戸ファームの温室があります。園主の川戸浩二さんは、叔父の農地を引き継ぎ50才でUターン就農。農業経験ゼロから始めたイチゴ栽培は土にこだわり、イチゴ狩りの予約が絶えないほど人気を呼びます。今年は紅ほっぺ・おいCベリー・かなこまち・さがのほか・ベリーホップすず・章姫・白蜜香の7品種の食べ比べを楽しめます。

「かなこまち」は神奈川県のオリジナル品種で、糖度が10~12度と高く、酸味とのバランスが良いのが特徴。県いちご組合連合会の会員しか栽培できないため、市内での生産農家は数軒という希少な品種です。温室は2棟12a。地面から1.2mほどの高さに栽培ベッドを設置した高設栽培で、立ったまま作業ができます。培地はヤシガラやピートモスなどが一般的ですが、川戸さんはイチゴ専用の培養土に、堆肥と有機質肥料を独自にブレンド。手作業で栽培槽の中の土と混ぜ合わせるのは重労働ですが、この努力が川戸ファームのイチゴの味を生み出しています。

イチゴ狩りは1月中旬から5月中旬まで、水・土・日曜日に30分食べ放題。人気の一方で、悩みの種が予約の電話対応。多い日は1日100件もあり、その対応だけで相当な時間を費やします。そこで令和4年1月より、「ウラカタ予約」というシステムを導入。デジタルトランスフォーメーション(DX)化により、24時間無人で予約受付ができ、飛躍的な負担軽減を実現。イチゴの出来次第で、予約枠を自由に設定し、スマートフォンで予約状況を確認できます。オンライン決済により現金のやり取りがなくなり、キャンセルも減少。作業効率化に加え、集客数も1.5倍に伸びるなど、今や欠かせないツールとなっています。

萩原千秋さん 青葉区寺家町

萩原家では千秋さんの曾祖父が野菜作りを始め、祖父も農業に従事。千秋さんにとって、子どもの頃から農業は身近なものでしたが、後を継ぐ考えはありませんでした。元々は情報処理系の会社に勤めていた千秋さん。しかし、入社当初からリーマンショックの波にさらされ、仕事に不安を感じるようになったといい、千秋さんと同様に会社勤めをしていた父と共に就農することを決めました。栽培管理など農作業の大半は千秋さんが担当。知識や技術は祖父から学んだほか、JAの講座を受講して身に付けました。

栽培するのは露地野菜が中心。年間で約40品目、50~70品種の少量多品目に取り組み、自営の直売所「南」で販売しています。直売は祖父の代から始めたもので、当時はテントで販売していましたが、千秋さん親子の就農に当たり現在の直売所を建てました。「これまでの直売に固定客がついていたことに加え、ふるさと村に訪れる人などの集客が見込めた。規格外野菜をもったいなく思い、他に出荷するのではなく自前で売ることを選んだ」と言います。ブログやSNSで営業日を告知するようになり、新規の来店客も増加しました。

直売所には野菜の他に、神奈川県の奨励銘柄米「はるみ」や柿などの果物、母が手掛ける農産加工品も並びます。来店客にゆっくりと買い物を楽しんでもらえるよう、店内には喫茶スペースも設置。飲み物やかき氷(夏)、おしるこ(冬)などを提供しています。千秋さんには、会社員時代から「人のために何かやりたい」という強い思いがあります。少量多品目栽培が故に、専門家に比べて知識や技術が足りないと悩むこともありますが、「お客さんにおいしいものを食べてもらいたい」という気持ちは誰にも負けません。

清水優吾さん 泉区和泉町

相鉄線ゆめが丘駅より徒歩5分の立地にある清水ファームの温室。周辺は大規模な開発が進み、街並みが様変わりし始めています。清水優吾さんは20歳で就農してトマトの養液栽培に励み、昨年には父の良政さんと分業し、自身で管理する温室を建てました。試行錯誤する毎日ですが、父や師と仰ぐ県立かながわ農業アカデミーでの実習先農家に力を借りながら歩みを進めています。

清水さんは就農して5年目を迎えた昨年の春、結婚を機に父から独立。環境制御システムで24時間管理できる温室で養液栽培を始めました。昨シーズンは試験栽培をして日の当たり方や湿度などハウスの特徴を把握する時間に費やし、昨年8月から本格稼働。長段栽培をして25段まで収穫を続けます。取材をした11月中旬、清水ファームの温室では1段目のトマトが赤く染まり、収穫が始まっていました。今年5月ごろにピークを迎え、7月上旬までを予定しています。

現在、4連棟15アールほどの温室で大玉「みそら109」3000株のほか、中玉「フルティカ」とミニの「エコスイート」を200株ずつ栽培しています。水の溶存酸素や液肥から養分を吸収しやすい水耕装置で管理。新たな養液が流れ続けて病気が拡散しにくい非循環方式を採用し、栽培状況のデータ化もできます。販売は地元量販店の地場産コーナーや、JAの「ハマッ子」直売所2店舗など。「売り上げという結果がやりがい。今は売れ残りが出てしまい悔しい思いをすることもあるが、いつか尊敬する2人に追いつきたい」と高い意欲で日々の農作業に励んでいます。

小嶋康照さん 港北区日吉本町

新横浜やみなとみらい、都内の高層ビル群が見渡せる圃場(ほじょう)で、植木を生産する「正中屋(しょうちゅうや)」。2代目社長の小嶋康照さんは、先代が築いた事業を守りつつ、環境の変化に柔軟に対応しようと新たな品目の導入に積極的に取り組んでいます。小嶋さんは大学卒業後、10年ほど食品メーカーに勤めていましたが、父が体調を崩したことを受けて就農。当時、植木生産の専門的な知識はなかったため、仕事のノウハウは父、生産技術は先輩農家から学んだといいます。

圃場では、中木(ちゅうぼく)を中心に多品目を育成。数ある品の中でも、特に思い入れがあるのは長年、父が育ててきた「コウヤマキ」と「ハナモモ」。接ぎ木が難しく、活着がうまくいかないこともありますが、「苦労する分、成功した時の喜びは一段と大きい」と笑顔を見せます。父から受け継いだ事業を発展させるため、これまで扱うことのなかった品目にも着目。温暖な気候を好むオーストラリアプランツなどの新たな育成品目として取り入れ、需要の掘り起こしを試みています。

植木生産以外に、10年ほど前に先輩からニホンミツバチを譲り受け、養蜂にも挑戦しています。桜の開花から2週間ほどが分蜂のシーズンで、手作りの巣箱近くにニホンミツバチが好む蜜蜂蘭(きんりょうへん)という植物を置き、誘引するための仕掛けをします。「一見、植木の栽培とかけ離れているように思われるが、生き物を育てる難しさはどれも同じ」。年に1度の秋の採蜜が楽しみだといいます。小嶋さんは、新たな挑戦を通じて知識や技術に磨きをかけるため、日々研さんに励んでいます。

石井和夫さん 戸塚区汲沢

国道1号線、戸塚警察署から車で5分ほどの場所にある「丸伝農園」。横浜を代表するブランド果実「浜なし」「浜ぶどう」を生産する果樹農家です。昨年からは、冬場の作物としてイチゴの栽培も始めました。園主の石井和夫さんは、長男・保雄さん、次男・直樹さんと共に環境変化に対応しながら各々の「やりたい農業」を実現し、地域農業を盛り上げています。夏場に開く梨・ブドウの直売は、開始から10分で完売することもあるとか。宅配予約も多く、「贈り物として受け取った人から、翌年に直接注文が入ることもある」と言います。

和夫さんは大学卒業後に就農。当時は、祖父母や両親と共に野菜や米を生産していました。一方、農地周辺は徐々に宅地化が進み、営農環境が変化し始めていました。最も影響を受けたのが水田。「田んぼの水は川から引いていたが、上流に住宅が増え、家庭の雑排水が混ざるようになってしまった」。このまま水田を維持するか否かを悩む中、横浜市が市営地下鉄の開通工事で出た残土の処理に困っているという話を耳にしました。これをきっかけに、周辺農家と共に残土を使って水田を畑に転換。この畑で果樹栽培を始めました。

梨の栽培知識や技術は、旧横浜南農協果樹部が主催する講習会などで習得。導入品種も先輩農家のアドバイスを参考にしました。「長く農業を続けていくには味への信頼が大事」と、父が行っていた引き売りやJAの支店で開く直売に出荷し、品種や味の特徴を丁寧に説明しながらファンを獲得していきました。和夫さんは現在も梨を担当。保雄さんと直樹さんは、ブドウとイチゴを担当します。「自分がやってきたことを息子たちに押し付けず、それぞれの意見を尊重している。お客さんの声を聞きながら形を変えていけばいいが、緑は減らさないでほしい」と、和夫さんは思いを語ります。

加藤佑太さん 神奈川区片倉

温室から都内のビル群が見渡せる高台に位置する加藤園芸。10年前、結婚を機に花農家の道に進んだ加藤さんは、冬のシクラメンと夏のポーチュラカを主力に園を経営しています。今年、生産技術の向上や経営の安定を図る日本花き生産協会の理事に選任。県の園芸協会では「2027横浜国際園芸博覧会」の担当をするなど、活躍の場を広げています。

6月下旬、加藤園芸ではポーチュラカの出荷作業に追われていました。梅雨時でも園芸を楽しみたい消費者向けに栽培する夏場の主力商品で、購入後にそのまま飾れるつり下げ型の鉢物で出荷。カラフルな見た目が〝映える〟と人気を集め、管理作業が楽なことも魅力です。価格帯の手ごろさも相乗効果を生み、市場からの注文数も増えています。出荷先は東京都内のフラワーオークションジャパンや東京砧花き園芸市場、JAの「ハマッ子」直売所メルカートかながわ店。7月末までに約5000鉢を納めました。

横浜産花卉の普及のため、県では園芸協会、全国では日本花き生産協会で活動。所属する生産者はベテランが多く、加藤さんは一番の若手として同世代の意見や課題を吸い上げて解決策を模索しているそうです。「『2027横浜園芸博覧会』の成功が今の目標。横浜の生産力をPRする絶好の場になる」と話します。園では7月からシクラメンの作業を進めています。鉢上げをして夏を越し、8月中旬からは葉が締まった高品質なシクラメンを仕立て上げるため、葉組みの作業を徹底。出荷までに3回以上行い、11月下旬から直売を始める予定です。

小塚剛俊さん 鶴見区駒岡

民家やマンション、工場、倉庫などが立ち並ぶ鶴見区駒岡。鶴見川が近くを流れ、かつては水田が広がっていた地域ですが、今はその面影はありません。そこだけ緑の空間が残る一団の生産緑地で、小塚剛俊さんは露地野菜を中心に少量多品種栽培を実践。アパレル業界からUターン就農して6年。消費者を味方にすべく、農業・農家の存在をアピールします。

約30アールの生産緑地と自宅周りで、年間60品目を生産する典型的な「ザ・都市農業」。小塚さんは、「作業している姿を見てもらえば農業への理解を得やすいはず。だからできるだけ毎日畑に通う」といいます。雨の時は小屋で作業するので外から姿は見えませんが、トラックを見える位置に停めることで存在をアピールします。

大学で経営工学を学びましたが、全く畑違いのアパレル企業に就職。大半はセレクトショップの売り場に立ち、店長も務めました。

40歳で退職し就農。労働力は1.5人。生産緑地は自身、自宅周りは父が担います。父の代に販路を市場から直売に転換。栽培品目を引き継ぎつつ、毎年1つは新しい品目にチャレンジします。

就農後、自宅裏にあった無人直売所を畑に移し、対面販売に切り替えました。前職で磨いた接客の技を生かすためです。畑で作業しながら、来店客の姿が見えれば売り場に戻ります。何気ない会話から消費者ニーズを聞き出し、新品種導入の参考にします。

新規客の獲得にはSNSを活用。インスタグラムは直売日前日の午後9時ごろ、閲覧数が最も多い時間帯に更新。販売品目を告知するほか、西洋野菜など食べ方が知られていないものは、妻に料理を作ってもらい写真をアップしています。

遠藤早苗さん 泉区上飯田町

市の南西部に位置する泉区。藤沢市と大和市に接し、市内最大の農地面積を有しています。その西端に位置する上飯田町に、旬の野菜を使って加工品を作る遠藤早苗さんの加工所「つけものサロン」があります。加工品づくりの出発点は、JA「ハマッ子」直売所に出荷し、売れ残ってしまった父・武次さんの野菜を母・一枝さんが見て、「お父さんが育てた作物を無駄にしたくない。何とかできないか」という母の思いから始まりました。

遠藤さんはラベル作りも得意で、業者に頼まず全て自分で作ります。イラストを入れるのはもちろん、珍しい野菜を加工するときは、食材の特徴を記載するなど、消費者の立場で、安心して購入できるように一言添える工夫も欠かしません。利用客の目に留まるよう、店頭の並べ方にもこだわりがあります。直売所の職員に「『遠藤さんの加工品はいつもカラフルできれいですね』と言われたときはとてもうれしかった」と笑顔で話します。

次々と生まれる加工品のレパートリーは、数えたことがないといいます。年間を通じて一番人気は「筍の水煮」。「ゆず大根」や「Qちゃん風きゅうり漬」、「紫大根の甘酢漬」も人気があります。加工品づくりには、家族の協力が必要不可欠で、加工品の味見や食べやすい長さに切るアドバイスなど、消費者目線で細かい配慮をしてくれるのはありがたいと話します。今後の課題は、「リンゴのパウンドケーキ」や「栗の甘露煮」など、お菓子のレパートリーを増やすこと。「母から受け継いだ味が途切れないよう、技を娘やお嫁さんにも伝えていきたい」と思いを語ります。

小澤信悟さん・千景さん 神奈川区羽沢町

相鉄線「羽沢横浜国大駅」の目の前に位置する畑で年間約30品目、100品種の野菜を生産する小澤信悟さん・千景(ちかげ)さん夫妻。元々は市場出荷をメインにしていましたが、12年ほど前から直売やスーパーへの出荷にシフトしました。天候や収穫量によって取引価格に変動があり、自由に売値を決められない市場に比べ、「直売は自信を持って育てた野菜の値段を自分たちで決められる。お客さんに買ってもらえたときの感動は、農業のやりがいになっている」と夫婦は口をそろえます。

小澤さんは、イタリア野菜などの海外品種を多く栽培しています。当然、原産国の気候と横浜の気候は異なるため、うまく生育しないこともあるといいます。初めて作付けをするときは、種袋に書かれた時期に合わせて作業しますが、育ち具合などを確認し、翌年からは同系統の作物を参考に種まきのタイミングを変えたり、被覆資材を使ったりと、研究に励みます。こうした積み重ねが功を奏し、収量が大幅にアップした野菜もあります。

メインの出荷先であるスーパーは、近隣の農家の品も並びます。市場と並行して出荷する農家は、ダイコンやキャベツなどの定番野菜を多く生産。「店としては外せない定番の品は、他の農家に任せて、私たちは『ちょっと珍しい』『他では見かけない』野菜を出荷します」と小澤さん。一方、なじみのない野菜に対する消費者の反応は厳しい面もあるとか。「特に高齢の方は手に取ってくれないことが多い。カラフルなダイコンも、青首ダイコンと同じように調理できる。品物を選ぶワクワク感や彩り豊かな食卓を楽しめることを知ってほしい」と思いを語ります。

小金井友治さん 都筑区川向町

数年前までは水田が一面に広がっていた都筑区川向町。港北I・C周辺の大規模な開発でその姿は一変し、商業施設や物流倉庫、公園などを含んだ街づくりが進んでいます。それに伴い耕作面積が減りつつある中、小金井さんは自宅裏に代替地を取得し、地元の農業を守るために小松菜の周年栽培に励み、一から作った水田では地域住民を巻き込み、子どもたちへの食農教育にも力を注いでいます。

小金井さんは親子で自宅裏のハウスと露地、港北区新羽町にある畑40アールほどを管理し、周年で小松菜、春と秋はハウスでチンゲンサイも栽培。小松菜は春から秋は「夏の甲子園」、冬は低温伸長性のある「さくらぎ」「いなむら」をリレーし、全量を近郊の市場に出荷しています。シーズン前には必ず土壌診断を受け、管理する畑ごとに施肥量を計算して過不足分を調整。夏場にはソルゴーを植えて緑肥としてすき込むことで保水性を良くし、微生物が生息しやすい環境を作っています。

食農教育には平成19年から取り組んでいましたが、開発で水田を失い、コロナ禍もあってここ数年は中止に。令和2年、食育を復活させるために動き、小金井さんの農地を造成するタイミングに合わせてJAの技術顧問や営農インストラクターと共に一部を手作りの水田にしました。〝令和の田んぼ〟という愛称を付け、2年前から地元の和太鼓クラブの生徒に農業の魅力を伝えるのに活用。小金井さんは子どもたちの笑顔が見られたことに成果を実感し、「今後も農業を中心とした地域交流の場を残していきたい」と目標を掲げます。

柳下 昌章さん 栄区鍛冶ケ谷

鎌倉時代、この地に鍛冶師が住んでいたことが地名の由来といわれる栄区鍛冶ケ谷。地区内はすべて市街化区域に指定され、住宅に囲まれた50aの生産緑地で露地野菜を作る柳下昌章さんは、JA本郷支店管内の貴重な担い手の一人。同区桂町のJA「ハマッ子」直売所本郷店に毎日出荷するなど、農業への熱意は年齢を感じさせません。

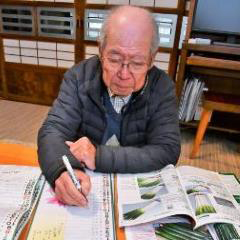

2月上旬の端境期でも、ダイコン、ネギ、ハクサイ、レモン、湘南ゴールドなどを出荷。消費者ニーズの高い野菜を年間20~30品目栽培します。同支店管内では、まとまった規模で作付ける出荷者は数少ないですが、その中でも存在感を放ちます。生産はほぼ一人で担い、収穫と調整作業は実弟の協力を得ます。土を動かすなど重いものを持つ作業は、さすがに堪えるといいます。育苗も視力が弱るとともにできなくなり、主力野菜は購入苗に切り換えました。しかし、「農業は自然相手。毎年同じ作業を繰り返していても、同じ出来にはならない。だから日々勉強だよ」と、向上心は衰えを知りません。

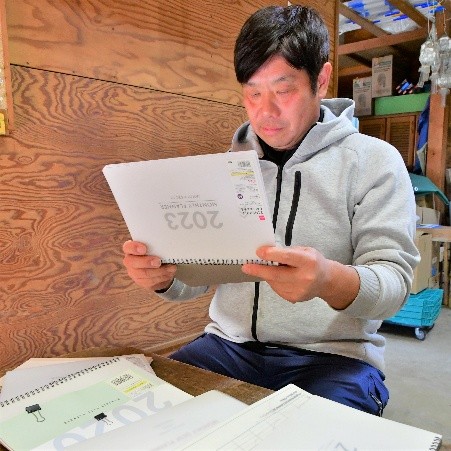

近くに住む 長女が届けてくれる夕食を食べながら、その日の農作業をJAのカレンダーに書き込むのが日課。カレンダーは何年分もストックし、1年前の作業を振り返って改善に生かすことも。JAが発行する『営農情報』を1年単位でファイリングするなど、几帳面な性格を裏付けます。3年前に大病を患いましたが、初期の発見だったので、大事には至らずに済みました。「今が絶好調」と元気満々で、生涯現役を続行中。健康の秘訣を聞くと、迷わずこう笑い飛ばしました。「焼酎と畑だよ!」

平本尚寛さん 神奈川区羽沢町

武(たける)花園の屋号を掲げ、親子2世代で多品目の花き栽培に取り組む平本尚寛さん。「皆さんが就農時から親身に教えてくれ感謝している」と平本さん。互いの技術研さんを目指して教え合う、JAの花卉部員の温かさを肌で感じています。「苗物は結構気合いを入れている。リスクを分散しないと怖いので、一通りの品目は作っている」と話します。

武花園では主力品目が特定できないほど多彩で、草花はペチュニア、ネメシア、オステオスペルマム、コスモス、シクラメンなど20品目、シクラメン1品目でも30品種を栽培。野菜苗は15品目になります。出荷先はグリーンピアが6割、園芸店が2割、残り2割がJA直売所や都内の市場です。

就農間もない頃、シクラメンを高い技術で育てる港北区の3戸の生産者を、県農業技術センターの案内で訪問。「作り物のように均一でまさに〝神〟レベルだった。1から10まで教えてくれたので今がある」と振り返ります。就農同期の部員2人は品評会でトップを走ります。これより少し前に就農した1人もまたしかり。「自分も負けたくない」という気持ちが実を結んだのは、昨年12月。横浜市役所で開かれた横浜花き展覧会で、平本さんが出品したシクラメンがトップの県知事賞に。昨年から苗の多くは業者から求めず、12月上旬に種をまく自家育成に転換。11月下旬からの出荷を目指し、気の抜けないシーズンが始まっています。

原木浩国さん 都筑区東山田町

年間約35品目の露地野菜を生産する原木浩国さん。自家直売の他に、JA横浜直営の「ハマッ子」直売所都筑中川店や市立東山田中学校に併設のコミュニティハウスにとれたての野菜を出荷しています。JA直売所では、イベントにも注力。来店客らに試食を配り、地元野菜のおいしさをPRしています。「地元農家や出荷者が皆で直売所を盛り上げている。イベントでの対面販売は、消費者ニーズの把握にもつながっている」と笑顔。来店客の声を聞き、栽培品種を見直すこともあるといいます。

原木さんは、食農教育にも積極的に取り組みます。小・中学校での出前授業、収穫体験の受け入れなど、対象者に合わせた内容で食と農の大切さを伝えています。「収穫した野菜を家族みんなでおいしく食べてもらえればうれしい。子どもたちの体験をきっかけに、直売に足を運んでくれる人もいる」。都筑区は農業が盛んな地域ですが、東山田町は業として農業を営むのは7戸ほど。市街化が進む中、こうした地域とのつながりが原木さんの営農を支えています。

令和3年からは、直売の変わり種商品として蜂蜜の出荷をスタート。自宅の庭にはセイヨウミツバチの巣箱が並んでいます。以前も養蜂に取り組んでいましたが、当時は農業以外でも多忙だったため断念。コロナ禍で時間に余裕ができたことから、再開しました。地元小学校で開かれたイベントでは、野菜の即売に加えて蜂蜜も販売。「東山田産」をPRすると多くの人が関心を示し、手に取っていました。

金子直樹さん 戸塚区舞岡町

戸塚区舞岡町で生産される「舞岡トマト」。金子直樹さんは幼少期から祖父が作るトマトを食べ、いつか自分も作りたいと思い続けてきました。実現のために進学した滋賀県の園芸専門学校の2年間で同世代の仲間と切磋琢磨して農業に取り組む基盤をつくり、3年前に就農。〝消費者にとって身近な生産者〟をモットーに地産地消の促進にも励んでいます。金子さんは祖父の光一さんと野菜を担当し、父の浩幸さんが果樹を管理。3世代で農地を守っています。

金子さんは1棟4アールの温室と40アールの畑でトマトを主力に、季節に合わせて年間約30品目を生産しています。土作りで使うのは自家製の堆肥。梨の冬場の管理で出る剪定(せんてい)枝をチップにし、3年かけて完熟させたものを堆肥にして土に混ぜ込みます。これにより、はっ水、保水性の良い土壌になるそうです。販路はJA横浜「ハマッ子」直売所舞岡や、メルカートいそご店と本郷店。夏場のみ温室前で直売もしています

将来的に収穫体験や地産地消イベントを開き、農業に興味を持つ人を増やしたいと夢を描く金子さん。SNSでは目にする機会の多い同世代に向けて栽培の過程や出荷状況を随時投稿して農業の魅力を発信。直売所では野菜袋にQRコードのシールを貼り、閲覧を促す工夫も。最近では子育て世代や若い消費者からの反響コメントも増え、徐々に成果が表れています。「生産者を身近に感じてもらい、舞岡野菜に興味を持ってくれたらうれしい。地産地消をもっと当たり前にものにしたい」と、目標を掲げる金子さんの今後の活躍が見逃せません。

横山 彬さん 泉区和泉町

幹線道路のかまくらみちと環状4号線に挟まれた、南北に長い泉区和泉町。市内有数のキャベツ産地として知られますが、他にも施設野菜や果樹、花き、養豚、養鶏など、農業が盛んに営まれています。町北部の三家地区で、自宅周りの畑や竹林2ha余りを管理する横山彬さんは、60才まで勤めた後に就農し、栗を丁寧に選果してJAに出荷します。

約20aで50本の成木と30本の苗木を管理。品種は主力の利平の他、国見、筑波、銀寄、石槌、ぽろたんなど。収穫は家族の協力もありますが、通常は1人。最盛期を迎えると1日3回、朝昼夕の各2時間ほど栗を拾いますが、それでも拾いきれないことがあります。地道に目を凝らし、見落としがないよう歩いた場所を逆方向からもう一度探します。収穫量は多い時で1日50㎏ほど。拾う際に空のいがは木の根元に寄せ、その後に落ちたイガと見分けがつくようにしておきます。

「自然落下は完熟の証し」と、収穫翌日の出荷が自らに課したルール。選果はすべて手作業で、虫食いや割れなどを1つずつ確認しながら重さを量り、18g未満のSから40g以上の3Lまで5種類に区分。大粒のL、LL、3Lは大きさを揃えるために、自作のスケールに当てはめて選別する徹底ぶりです。500g単位でネットに詰め、「利平栗」「クリの王様」といったスタンプを押した荷札を結び付けてようやく完成。JA「ハマッ子」直売所みなみ店などに出荷します。鮮度が落ちる前に売り切りたいと考えたのが、味が似ている利平以外の品種を混ぜ合わせた「いずみマロン」。響きが良く目を引くネーミングで差別化し、有利販売につなげています。

飯島 晃さん 港北区新羽町

飯島晃さんは地域の特産「小松菜」を主力に露地野菜を専門に栽培しています。農業高校を卒業後、旧県立農業大学校(現県立農業アカデミー)で2年間野菜を専攻。2年目には川崎市内の露地野菜農家での実習があり、スーパー出荷の実態を見聞したことで視野が広がりました。卒業後は父が営んでいた露地栽培によるトマト、カブ、ホウレンソウ、キャベツなどを一緒に作り、市場出荷をしていました。20年ほど前からは町内の仲間と近隣のスーパーへの出荷を始めました。

この頃から不安定な市場価格への課題が徐々に改善し始め、主作物は小松菜になっていきました。「初夏なら種まき後4週間ほどで出荷できる回転の良さと、夏でも栽培できるのが魅力」といいます。その後、小松菜を中心にした学校給食への食材供給を、JAを通じて始めることに。品目は増え、ダイコン、ホウレンソウ、ジャガイモも加わり、学校数も10数校に増加。JAが学校の注文を取りまとめ、週4回、概ね朝の配達になり、およそ約30キロのルートを自己配達します。JAの一括販売へも出荷。きた総合センターに併設の集荷場に納め、スーパー数店舗に運ばれます。「市場出荷と比べ、安定した価格で出荷できるのが何よりもありがたい」と飯島さん。配達を続けるうちに学校給食への招待や、児童が畑の見学にも来ました。時には、ビデオで撮影した畑の様子を、校内で放映する学校もありました。

長男の拓哉さんは大学を卒業し、2年前に就農しました。営農の様子はインスタグラムを使い日記のように小まめに掲載。鮮やかな彩りと感性の良い写真が目を引きます。食農教育への意識も高まり、月1回の「大学マルシェ」に野菜を納めます。現在、飯島さん宅では年間40種類ほどの野菜を栽培します。2年前からは、焼いた時のトロトロ感が人気の白ナスやゼブラナスを追加。白ナスは1個300㌘にもなり、4本仕立てでは支えきれず、茎が太くなる2本に改善しました。サラダに合うワサビ菜や青パパイアも試験的に始めました。

古川原琢さん 港北区高田町

古川原琢さんは大学卒業後、大手合繊メーカーの花形部署で活躍していましたが、平成25年に農外から新規就農しました。当初は畑を借りて野菜作りをしていました。しかし、「この地域で長く農業を続けていくには、周辺農家に認めてもらうことや、JAとの関係構築も重要」と考え、農地を購入。古川原さんの農業にかける熱い思いが周囲にも伝わり、就農から3年後にはJA横浜新田支店の正組合員になりました。「地域の仲間として受け入れられたことが何よりもうれしかった」と笑顔を見せます。

現在耕作する畑は1ヘクタール。年間50種類ほどの露地野菜を生産する他、市内では珍しい「ホップ」栽培も手掛けています。「自分がお酒好きということもあって、とれたてのホップを使ったビールを通じて地域農業を盛り上げたいと考えた」といいます。8月に一斉収穫し、その日のうちに市内でクラフトビールを製造する㈱横浜ビールに納品。9月ごろに「横浜港北フレッシュホップエール」として販売され、高い人気を誇っています。「ビールをきっかけに、地元農業や農産物に関心を持ってもらえればなにより」と話します。

チャレンジ精神が旺盛な古川原さん。新たな作物の栽培も積極的に取り組みます。昨年11月に初収穫したバナナもその一つ。市内でのバナナ栽培は温室を利用することが多いですが、「耐寒性のある品種を選べば、暖房費などのコストをかけずに育てられる」と、露地栽培に挑戦。初収穫したバナナは味も良く、納得の出来に。次は販売を目指しているといいます。古川原さんは「消費者においしい野菜や果物を届けたい。農業で地域貢献をしたい」という思いを胸に、日々農作業に励んでいます。

石川知成さん 瀬谷区橋戸

横浜市瀬谷区の西部で梨を主力に生産する石川果樹園の2代目として、両親と農業に励む石川知成さん。Uターン就農し、前職の自動車部品メーカーでの開発者気質を発揮して新たな栽培手法を探るとともに、JA果樹部の仲間と技術を高め合っています。飲食店や量販店が建ち並ぶ環状4号線に沿いにある園は市街化区域で、白い多目的防災網の存在感が際立ち、周辺住民に配慮した農業生産を心掛け、地域に理解され、支持される都市農業を実践します。

園は80アールあり、主力の梨を40アールの園で栽培。そのほか柿やキウイフルーツを手掛けます。今年は8月上旬から「幸水」の収穫が始まり、「豊水」「秀玉」をリレーしながら9月中旬ごろまでに8トンの収量を見込みます。販売は直売と宅配のみで、リピーター(再来訪者)も多く直売には連日行列ができるほど人気です。さらなる消費者のニーズに応えるため、2年前から人気品種の「幸水」を主体に改植。収穫ゾーンとローテーションさせ、収量をなるべく落とさずに早期成園化を目指します。

「浜なし」は平成27年にJA横浜が商標登録。3年前にかながわブランドにも登録され、年々商品価値を高めています。「先輩たちが築き上げてきたものを守っていかなければいけない。時代につないでいくのも自分たちの役目」と話します。JA果樹部は技術を惜しげもなく教えてくれる先輩が多く、次世代を育てる環境があります。石川さんもこの中で同世代と切磋琢磨してきました。「農業は毎年違う環境で作る難しさがある。どんな状況にも臨機応変に対応する面白さが最近になって分かってきた」と、笑顔を見せます。

塩川 吉徳さん 保土ケ谷区藤塚町

花苗を生産する「塩川ナーセリー」園主の塩川吉徳さんは、結婚を機に6年目から父・藤吉さんから経営を独立しました。公共事業では連携し、花の地産地消に力を注ぎます。高校卒業後、県立農業アカデミーで鉢物コースを2年間専攻。その後は鶴見区内で造園を1年間学び、家業を継ぎました。主力の栽培品目はカーネーション、パンジー・ビオラ、ガーデンシクラメンで、50品種ほどになります。

6年前から妻・玲子さんの発案で、切り花用品種をポットで栽培。立体感が出せる品種で、消費者嗜好に応えています。出荷先は近隣のJA横浜「ハマッ子」直売所3店舗が中心。ほかに横浜市緑の協会が取り組む、市内の緑化支援「花やぐまち助成事業」を活用する諸団体に花苗を供給。イベントにも出店し、横浜育ちの花の普及拡大に余念がありません。

山下公園で4月に開かれた花壇展では、JA横浜が市長賞と市民賞をW受賞しました。今年は花卉部の中央ブロックが担当。デザインを引き受けたのは塩川さん。幅4㍍、奥行き2・5㍍の花壇の植え込みスケッチを3案描いた頃には、「JA横浜の名を背負っての出展に意欲が沸いた」と振り返ります。プランでは、計算し尽くした設計や同系色のグラデーションはあえて避け、花で輪郭線を描かない自然な植え込みにも徹しました。主役には、ピンクや黄色といった元気が出る配色を選択。「花好きな市民が好きな色の花を直売で買ったら、こうなった―というのが発想の原点」で、市民投票での最多獲得もうなずけます。角材はアンティーク調の白塗りでは、主役の花より目立つため、木材本来の色を生かしました。「部員の皆さんは日頃からフランクに接してくれる。共同作業でも直売所でも。『あの花、渋めの品種だけど、どうやって作るの』と聞けば、分け隔てなく教えてくれる」。こういう部員仲間の姿勢は、消費者への気遣いにも通じています。

羽太喜久雄さん 戸塚区影取町

横浜市内でも希少な苗木農家の羽太喜久雄さんは、県が取り組む花粉症対策に協力しています。少花粉のスギやヒノキ、無花粉スギに加え、全国で初めて神奈川県が発見した「無花粉ヒノキ」の育苗を担っています。令和元年から県に委託され、育苗に着手。昨年、152本を初出荷しました。このヒノキは種子ができないため、挿し木で育てます。県から提供される挿し穂をコンテナに直接植え付け、1年間は無肥料で発根させ、翌年は肥料を与え、出荷規格まで生長させます。

以前から少花粉スギ・ヒノキ、無花粉スギの育苗を手掛けている羽太さんでも、無花粉ヒノキの育苗には苦労したそう。「スギは100%活着するが、このヒノキは活着させることが難しく、初回分は約70%だった。翌年から作業時期や遮光資材を見直し、90%まで改善させた」と話します。一般的な挿し木専用の品種に比べて発根が弱いため、出荷まで倍の時間をかけているといいます。羽太さんが大切に育てた苗木は、南足柄市にある「県立21世紀の森」などに順次植樹されています。

花粉症の流行が原因で、スギやヒノキが敬遠されるようになりましたが、伐採するだけでは自然環境が維持できなくなってしまいます。県では全国に先駆けて無花粉・少花粉品種への植え替えが進められていますが、「まだまだ十分とは言えない」と羽太さん。最近では県産の木材を使った木造高層ビルが建設されるなど、国産木材への注目が高まりつつあります。「県産木材の消費量が増えれば、無花粉・少花粉品種への植え替えがさらに進む。食材だけでなく、木材の地産地消にも目を向けてほしい」と期待を込めます。

山本 達夫さん 港北区新吉田町

山本達夫さんが営む「奥平園」。祖父の代ではこの地域の名産だった桃を主力に、野菜や栗を生産していました。平成に入り、第3京浜道路の都筑ICや市営地下鉄グリーンラインの開通により近隣に住宅が増え、庭木の需要が高まったことを受けて父の代で植木に転換。近隣の住宅200戸の庭造りを請け負ったそうです。山本さんは現在、農地を守ることと苗木の品質維持を考えて植木生産を専門に。造園会社やJAの植木部員からの幅広いニーズに応えるため、妻の早苗さんと長男の浩(ひろ)気(き)さんの3人で奮闘しています。

取材した3月下旬、奥平園ではかんきつ系の苗木の植え替え作業に追われていました。ほ場は数か所に分かれ、合計で1・8ヘクタール。新吉田町は谷戸になり、場所によって2、3度の気温差があるそうです。「土も赤、黒で性質が違う。60以上ある栽培品目もそれぞれ特徴があるので、木に合った環境を選んで管理している」と山本さん。同園の苗木の7割は挿し木や接ぎ木での増殖と、実生から育てたもので、「労力はかかるが、一から生育するのでお客さまに安心して送り出せる」と、品質に自信をのぞかせます。

長男の浩気さんは大学卒業後に地元の園芸店に就職。世の中のガーデニング事情や園芸商品の流通について学び、9年前にUターン就農しました。山本さんは近年の植木生産は単価が下がるなど不安定で、苦労することが分かっていたので、継いでほしいとは思っていなかったそうです。「代々受け継いできた農地を息子が守ると決めてくれたのは親として本当にうれしい」と安どの表情。浩気さんは「一緒に働いてみて改めて父の偉大さを実感した。近い将来、自分の名前で苗木を買ってもらえるようになりたい」と目を輝かせます。

舞岡四季の会 戸塚区舞岡町

水田や畑、梅林、竹林など、豊かな自然空間が広がり、元気な農業が息づく舞岡ふるさと村。市営地下鉄「舞岡駅」から地上に出てすぐ、ふるさと村を象徴するJA横浜「ハマッ子」直売所舞岡やがあります。店内に併設された加工所が、漬物など農産加工品を手掛ける女性グループ「舞岡四季の会」の活動舞台。ふるさとの味を守り続け、今年で結成30周年を迎えます。

加工品は20種類ほど。一番人気はユズを入れたダイコンの甘酢漬け「舞漬け」。シャキシャキした歯ごたえが特徴で、地場産の収穫がない8月以外は通年で販売します。ウメやタケノコといった、地域の特徴である里山の恵みを使った加工品も人気。添加物を使わないため、毎日少量を作ります。高菜漬けだけは少しでもきれいな緑色を維持するため冷凍販売するなど、手間を惜しみません。

会員は5人。当番制で一人当たり月10日ほど作業します。野菜は原則、同店から仕入れ、B品やC品にも相応の対価を支払います。会員の大半は野菜農家で、同店の出荷者でもあります。出荷物には生産コストがかかることを知るからこそ、無償で譲り受けることはしません。自家の野菜でも店を通して仕入れるのがルールです。全員が70代。「漬物石が重くて持ち上がらない」と笑い合う。44人いた会員は徐々に減り、一人にかかる負担は増えましたが、無理をせず自分たちのペースで活動を続けてきました。集まれば世間話に花が咲き、加工場は皆さんにとって元気をもらえる基地でもあるようです。